【限定仕様】ATECH2N125BVレビュー|デジタルトルクレンチは興味なかった俺が虜になった理由

デジタルトルクレンチなんて、俺には関係ない──そう思ってた。

値段は高いし、アナログのダイヤル式で十分だと。

けど、限定仕様BVの誘惑には勝てなかった。

気づけば手元にあって、使ったら最後、もう戻れない。

プリセット切替で毎回ダイヤルを回す必要なし。

シリンダーヘッドボルトの角度締めもできる。

そして、音と色と振動でトルクが“肌で分かる”あの感覚。

特に、よく使うトルクでウラカンのスパークプラグを締めたときの安心感は格別だった。

この記事では、ATECH2N125BVの限定仕様レビューと、実際に現場で使った感想を徹底的に語る。

スナップオン|ATECH2N125BVって何者?

まずは記事を読むよりも、実際のATECH2N125BVデジタルトルクレンチを動画でチェックするのがおすすめよ。

ATECHシリーズの位置づけと末尾コードの話

最初に前提を整えておく。

ATECH2N125BVは、ATECHというデジタルトルクレンチの系譜の一本だ。

末尾のアルファベットはボディーからになっている。

つまり、デジタルトルクレンチのボディーカラーによってはBVではなく、VH(Hi-Viz)やVG(Green)などの二文字で表記されていても中身の骨格は同じ“ATECH2N125系”ということ。

俺が手に入れたのは限定仕様で、この「限定」という単語に弱い俺の性格が背中を押したのは正直に白状しておく。

ただ、限定に飛びついた勢いで買っても後悔しなかったのは、道具としての完成度が高かったからだ。アナログの「カチンッ」で生きてきた俺に、数字とファンクションで殴りかかってきたのがこのATECH2N125BV。

触ればわかる、仕事のリズムが変わる。

基本機能の骨格――プリセット、角度、三つの合図

スナップオンATECH2N125BVはプリセット機能がついていて、よく使うトルクは保存しておくことができる。

俺の場合はウラカンやアヴェンタドール、ウルスなど、毎回トルク管理が必要だった。

10Nm/11Nm/22Nm/25Nm/30Nm/45Nm/55Nmと登録してたからな。

ランボルギーニでは使うことはなかったが、民間整備工場ではエンジンオーバーホールやミッションオーバーホールで角度締めの時に、マーキングすることなく、90度など簡単に締めることができた。

かなり便利な機能だ。

設定トルクに到達するとLEDが1つずつ点灯していき、黄色→緑に変わる。

その際、音とバイブレーションでも知らせてくれる。

設定トルクを超える力が加わると、赤色になって、強力なバイブで知らせてくれる。

デジタルの価値は機能の足し算ではなく、作業の引き算にある。

ATECHはよく使うトルク値を複数記憶でき、呼び出しはボタン一つ。

ダイヤルを回して目盛りを合わせ、微調整して再確認……という儀式が消える。

さらに角度締めに対応しているので、規定トルクに到達した後の○度締めという欧州車おなじみの手順が“レンチの仕事”になる。

そして到達確認は音と色と振動。周囲が騒がしいピットでも、狭所で数値が見えにくくても、どこか一つは必ず届く。

三方向のフィードバックが重なる瞬間、迷いが消えて次のボルトへ体が勝手に動く。

これが現場で強い。

アナログからの乗り換えで何が変わったか

俺は長い間、アナログのトルクレンチで困らなかった。

値段は手頃、壊れにくい、校正の勘所も身体に入っている。

正直、デジタルは「高いだけ」と思っていた。

だが限定仕様のスナップオンATECH2N125BVを握ってからは、考え方が反転した。

まず、プリセットによる“反復作業の短縮”が想像以上だった。

ウラカンのプラグのように、同じ値で何本も締める場面では、設定時間の短縮がそのままミスの芽を減らす。

次に角度。アナログで角度を追うと、体勢や視線の都合で誤差が混ざるが、ATECHは到達からの角度追従が一貫している。

最後に三つの合図。

音が聞こえ、LEDが色を変え、手元に短い振動が走る。

人間の注意力は状況で揺れるが、三系統の合図はそのブレを拾い上げる。戻れないと感じた決定打はこの安心感だった。

ATECH2N125BVのデメリット

いいことばかりじゃない。

こいつにもデメリットはある。

計測機器としての作りと扱い

デジタルトルクレンチは電子機器である以上、取り扱いは丁寧さが求められる。

電源の管理、保管環境、落下厳禁。

アナログも落下厳禁ではあるが、デジタルは致命的なダメージを受ける。

俺が、仲のいいスナップオンバンの営業マンから聞いた話だが、デジタルトルクレンチを購入して4日後に落下させてしまい、液晶が割れてしまったそうだ。

修理費用は4万円強。

俺も言われた。

「ヴェルニスさん、デジタルは壊すと高いから扱いは丁寧にね」と。

だがそれは弱点ではなく、計測機器としての当たり前のルールだと俺は考えている。

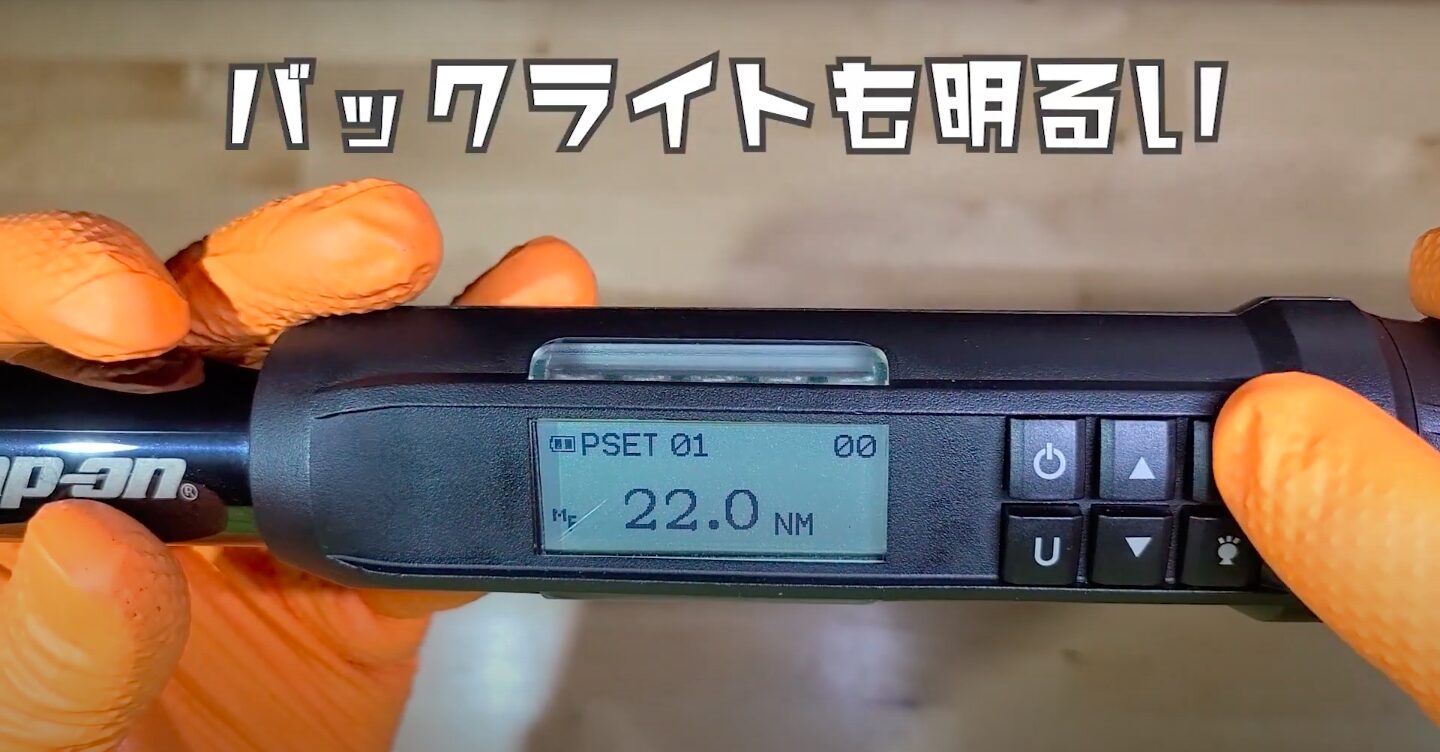

表示は暗所でも読み取りやすく、ボタン配置はグローブをしたままでも迷いにくい。

校正に関しても、アナログ同様のサイクルで点検を組めば運用は難しくない。

むしろ、使用履歴やプリセット構成を見直せるので、整備の標準化に寄与する。

特別なのは所有欲の満足で、仕事を速く正確にするのは機能の方だ。限定に弱い俺でも、そこは冷静に言い切れる。

ATECH2N125系は“数字で品質を再現するレンチ”。この一本を基準に、作業そのものの再現性を上げていく。

初日のセットアップと現場投入

買った日の夜、まずやったのは自分の“いつもの値”を棚卸しすることだった。

プラグ、補機のブラケット、樹脂カバー、アルミのドレン、軽合金のフランジ。

整備書を開き、頻度順に五つほどプリセットに流し込む。翌日、車両の前で電源を入れ、プリセットを一段上げて差し込むだけ。

目盛りを探して回す時間が消えると、段取りがそのまま流れ作業になる。

余白ができた分、周囲の干渉やガスケットの位置、ハーネスの張りに気を配れる。

これ、単なる快適さじゃない。品質に回す余裕だ。

角度締めの“怖さ”が消えるまで

角度指定は、正直言えば毎回少し怖い。規定トルクに達してから何度、という教科書通りの動きでも、体勢が崩れたり視線がずれたりすれば、腕の感覚が嘘をつく。

ATECHに替えてからは、到達の合図を待ち、レンチのガイダンスに従って角度を追うだけになった。表示が見えにくい体勢でも、合図が三つ重なる瞬間に「ここまで」という線が引ける。

作業の後に確認しても、ばらつきが目に見えて減っている。数字が残酷に均一だと、怖さは薄れ、手順に集中できる。

ちょっと回しすぎた・・・

という状況が全くなくなる。

三方向のフィードバックが生む“確信”

人間は環境に引きずられる。ピットの騒音、締切前の焦り、汗で滑るグローブ。

そんなときに頼れるのが機械的なフィードバックだ。

音は耳で、色は視界の端で、振動は手のひらで知らせる。

俺は特に振動の短いパルスが好きで、狭所で表示が見えない時でも、手応えだけで止まれる。

動画を見て貰えばわかるが、

“ブブブブブブブブブブブブブ”

となっているのがわかるだろう。

判断の根拠が増えるほど、作業は静かに、速く、同じになる。これは長年の経験の代わりではなく、経験を“安定化”させる補助輪だと思っている。

表示と操作系、そして電源の話

表示はコントラストが高く、暗い場所でも読み取りやすい。

ボタンはグローブ越しでも迷わない固さとサイズで、誤操作が起きにくい配置だ。

電源に関しては、バッテリー残量を日課でチェックしている。

電池残量が少なくなっても、左上、あるいは右上に表示されるようになっている。

限定という物欲と、普段着の実用

正直、限定BVを選んだときは半分は物欲だった。黒いケース、刻印、所有する喜び。

それでも、しばらく使えば限定の要素は背景になり、前に出てくるのは“使い勝手”だけだ。

もし今、この一本を失ったとしても、俺はまた2N125系を探すだろう。

限定なら嬉しい、でも限定じゃなくてもいい。

もし、こいつが取り扱いなくなったら、ATECHではなく、フルメタルボディのCTECHモデルを購入する。

そう言い切れるのは、ブランドではなく“作業の再現性”を俺が買っているからだ。

触って価値観が変わった3つの理由

プリセットが仕事のリズムを変える

アナログのトルクレンチで長くやってきた俺にとって、作業前の「目盛り合わせ」は呼吸みたいなものだった。

規定値を確認してダイヤルを回し、微調整し、ゼロ戻しを癖でチェックする。

正しい手順だが、毎回わずかに時間と集中力を持っていかれるのも事実だ。

ATECHに替えて最初に感じたのは、その儀式がまるごと消える軽さ。

よく使う値をプリセットに入れておけば、現場ではボタンを一段進めるだけで次のボルトに向き合える。

手の中の動きが単純化されると、意識は締結ポイントと周辺のクリアランスに回る。

結果、同じ車種のルーチンワークでミスの芽を一つずつ摘めるようになった。

プリセットの価値はスピードだけじゃない。作業が中断されても、復帰時に設定ミスをしにくい点が大きい。

電話が鳴る、部品が届く、同僚に呼ばれる──現場は常に割り込みだらけだ。

戻ってきたときに、ダイヤル値を一桁読み違えていないかを毎回疑うのはストレスだし、そこがヒューマンエラーの温床になる。

ATECHは表示が明確、呼び出しが一定。復帰直後に画面と手触りで“今の値”が確信できる。

たったそれだけで、リズムは乱れない。数字の再現性は作業者のメンタルを安定させ、結果として仕上がりも安定する。

一日の流れがどう変わったか

朝イチに今日のメニューを見て、出番の多い値をスロットに並べ直す。

ピットに入ったら、プリセット1→2→3…と順に進めるだけ。

途中で別作業に飛んでも、戻ったときに画面が教えてくれるから、そのまま再開できる。

昼過ぎの集中が切れる時間帯でも、設定の確認に思考を割かないぶん、体は狙った軸線を素直にトレースする。

電源を復帰させれば、前回のプリセットで表示される。

角度締めの「怖さ」が消える

規定トルクに到達してから○度――紙の上では簡単でも、実際は体勢、視線、工具の掛かりで誤差要因が積み上がる。

アナログで角度を追うと、どうしても「今のは足りたか? 少し行き過ぎたか?」という迷いが残った。

ATECH2N125BVは到達の合図の直後、角度の追従がレンチ側に移る。深呼吸を一つ、画面の指示と手の抵抗に合わせて一気に決める。

ウラカンのようなタイトなレイアウトでも、同じ感覚を連続で再現できるのは大きい。角度締めは“怖いから慎重に”ではなく、“怖くないから正確に速く”へ変わった。

この変化で最も効いたのは、再確認とやり直しが減ったこと。

角度に自信がないと、後で念のため増し締めをしたくなるが、それは別のリスクを呼ぶ。

ATECHのガイダンスで「ここまで」を毎回明確に切れると、後工程のチェックでも数値が揃う。結果、手戻りがゼロに近づき、時間と気力の消耗が減った。

繊細な合わせ面での安心感

アルミと樹脂の合わせ面、薄いガスケットが噛むフランジ、ねじ山の浅いボス――“ほんの少しの行き過ぎ”が取り返しのつかないダメージになる場所こそ、角度の均一さが効く。

ATECHの到達→角度追いの一連の動きは、引っかかることなく一定のテンポで進む。

パネルの向こう側で部品が悲鳴を上げていないかと想像して手が緩む癖が、いつの間にか消えていた。

音・色・振動で“確信”が生まれる

ピットは静かじゃない。

コンプレッサー、インパクト、呼ばれる声。

さらに狭所では表示が見えにくく、グローブ越しの感触も鈍る。

そんな環境で頼りになるのが三方向のフィードバックだ。

LEDの色変化は視界の端でも拾える。

ビープはヘルメット越しでも耳に届く。

短い振動は、騒音に塗れた状況でも手のひらにだけ届く合図になる。

三つが重なった瞬間に「はい到達」と体が判断できるから、余計な一押しをしなくなる。

これは微妙な低トルク域ほど効く。10N·m前後の繊細な締結で、手の癖より機械の合図を優先できるのは、部品を守るという意味で圧倒的な武器だ。

もう一つの効用は、暗所での安心感だ。

エンジン上側の奥、アンダーカバーの内側、光が届きにくい場所は数えきれない。

表示のコントラストが高いのに加え、色と振動があるので、目をこらして数字を読む時間がいらない。到達したら止める、それだけ。目の疲れが減ると、終業間際の集中も保ちやすい。

とくに、俺は目が悪いから、これだけキレイに表示されると助かる。

迷いが消えると、速さは勝手についてくる

速くやろうとして速くなるのではなく、迷いを減らすと結果として速くなる。

スナップオンのデジタルトルクレンチ「ATECH2N125BV」に替えてからの変化を一言でまとめると、これだ。

設定の迷い、角度の迷い、到達の迷い。それぞれに小さなストッパーが外れて、作業線上に無駄がなくなる。

終わってみると、神経はいつもより疲れていない。

数字の再現性は結果だが、実感としては「余白が増えた」が近い。空いた余白で、俺は次の一本のことを考えられるようになった。

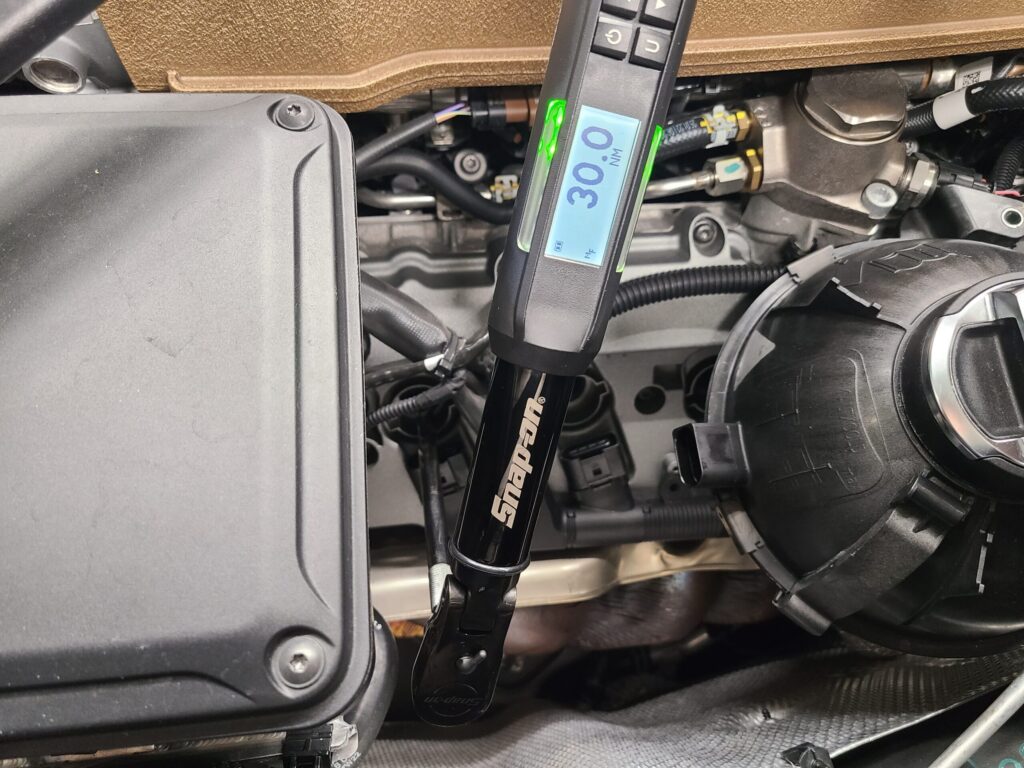

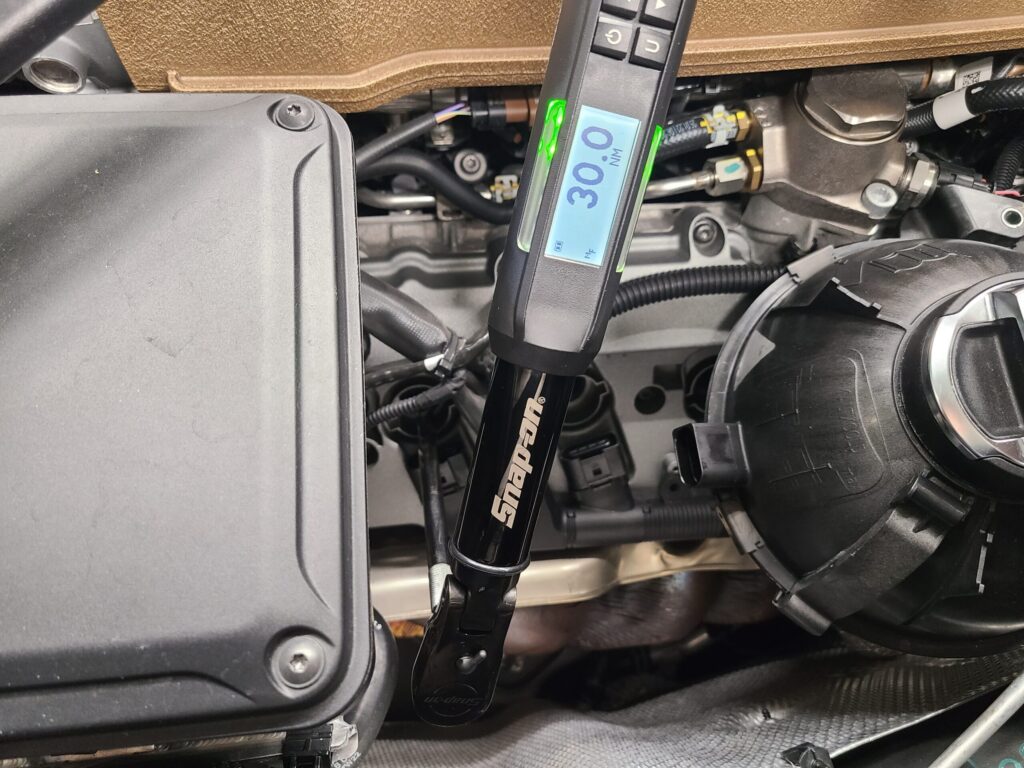

実例|ウラカンのスパークプラグを締めた時の話

ATECH2N125BVのヘッド部が優秀

ウラカンのV10は上側のクリアランスが薄い。

配線とパイプが縫い目みたいに走っていて、普通の長さのトルクレンチを立てると手と肘のちょうど中心あたりの上腕筋が邪魔になる。

ここでATECH2N125BVのヘッド部の可変が生きる。

ヘッドは30度まで寝かせられる。

しかも、角度が変わっても、自動計算しているとのことだ。

その仕組みはわからないが、ジャイロセンサーでも入っているんだろうか?

狭所で“確信”を積み上げる

プラグホールにソケットを落とし、軽く手で回してからレンチを差す。

ここでいつものように目盛りを探す手順はない。親指でプリセットを呼び出すと、液晶が狙った数字に切り替わる。

深呼吸を一つ、姿勢を整えてストロークを始める。

狭い空間では、手首の角度が少し変わるだけで感触が嘘をつく。

だからこそ、到達の三つの合図が効く。ビープが短く鳴り、LEDの色が変わり、手のひらにビビビと振動が来る。

耳と目と手が同時に「そこだ」と言ってくれる瞬間、迷いの余地が消える。

一本目が決まれば、二本目以降は同じテンポで運べる。腕の中でメトロノームが刻まれるみたいに、一定のリズムで締めていけるのがこのレンチの強さだ。

環境が悪いほどデジタルの良さが出る

この作業の日は、隣のピットでコンプレッサーが鳴りっぱなしだった。

アナログしか持っていなかった頃は、音に気を取られて「今のクリック、聞き逃してないか?」と余計な確認をしたものだ。ATECHに替えてからは、音がかき消されても色と振動が残る。

反対に、狭くて表示が見えにくい姿勢のときは、音と振動で足りる。

状況がどちら側に振れても、三方向のうち二つは必ず生きているという安心感がある。

合図が重なる瞬間にスッと力を抜けるから、過剰な“もうひと押し”が出ない。繊細なねじ山を守るという意味で、これは大きい。

結果を数字で振り返る

この日のウラカンは、一本目から最終までトルク到達のテンポがほぼ同一だった。

手の疲労も均等で、最後の一本で余計に力む癖が出なかったのが自分でもわかる。

プリセット式のアナログトルクレンチのように増し締めの衝動も起きない。

理由は単純で、合図が三つ重なる“確信の瞬間”を全てのシリンダーで再現できたからだ。

外したプラグの座面も新しいプラグのクラッシュワッシャーも、潰れ方が揃っている。

写真で伝わるものと、手でしか分からないもの

写真を撮ることなんて、普段は忘れてしまうが、たまたま、スパークプラグを締めていた時の写真だけがあった。

レンチの角度、奥まった位置へのアクセス。

この記事で見せたウラカンの写真は「本当に狭いんだな」という事実を伝えるには十分だ。

ただ、写真では伝わらないものが一つある。到達の瞬間に手のひらに残る短い振動の“質”だ。

強すぎず、弱すぎず、次の動作にスッと移れる長さと大きさ。

初めて触ったとき、これを調律した人間は現場を知っていると感じた。

スイッチやアラートは派手にすればいいわけじゃない。

作業の流れを邪魔せず、しかし確実に止めどころを教える。このバランス感が、ウラカンみたいな高額車の整備で効いてくる。

メリットとデメリット(正直に)

メリット――“再現性”が日常になる

道具を替えてまず変わったのは、仕上がりのムラが目に見えて減ったことだ。

ATECH2N125BVはプリセットと角度締め、そして音・色・振動の三つの合図によって、作業者の気分や環境ノイズに左右されない“同じ結果”を繰り返し出せる。

これは数字の話に見えて、実際は心の話でもある。

到達の瞬間に三方向から「ここだ」と告げられると、迷いが消える。

迷いが消えると、余計な一押しをしない。余計な一押しが消えると、ねじ山と座面は長生きする。結果的に、翌週の点検時にも気持ちの良い手応えが戻ってくる。

もう一つの効用は“余白”だ。

ダイヤル合わせと再確認、途中割り込み後の設定ミスの不安、角度の勘所――そうした小さな負担が積み上がると、終業前には集中が剥がれてくる。ATECHはその負担をごっそり取り除く。

余白が生まれると、俺は作業の周辺に目を配れる。外した部品の傷、ガスケットの痩せ、ハーネスの張り。数字が安定しているからこそ、人間の目で見るべきものにリソースを回せる。

さらに言えば、教育の道具としても強い。新人に「ここが止めどころ」と説明しても、感覚は共有しづらい。

ATECHの三合図は、言語化しにくい“止め所”を目と耳と手で同時に教えてくれる。

数本締めれば、感覚が数値に追いついてくる。

数字を信じられるようになると、アナログへ戻ってもクリック音に過剰な期待をしなくなる。つまりデジタルは、感覚を育てる補助輪にもなり得る。

デメリット――投資と運用のハードル

万能ではない。

まず価格だ。

アナログの良品が複数買えてしまう金額に、最初は躊躇した。

だが俺は“時間とミスの削減で回収できるか”で判断した。

反復作業での時短、角度締めのやり直しゼロ、到達の取りこぼしゼロ。月の台数と自分の工賃を冷静に掛け算すれば、数字はだいたい味方になる。

次に電源管理。

バッテリーや電池の残量を意識する必要がある。俺は始業前に残量を確認し、長時間の作業が続く日はスペアをポケットに入れておく。

最後に“繊細さ”。

これは計測機器全般の宿命だが、落下は厳禁だし、過大トルクもご法度だ。

アナログのように武骨に扱うと寿命を削る。

アナログの良さを否定しない

ここで誤解のないように言っておく。俺はアナログを捨てたわけじゃない。

高トルク域や荒れた環境、電源管理が難しい出張先では、頑丈で簡素なアナログがいまだに主力になる場面はある。

愛用はスナップオンではなく、東日トルクレンチとスタビレーの板バネトルクレンチ。

いずれ、レビュー記事を書くつもりでいるが、どちらも俺の好きなトルクレンチだ。

クリックの“音”を耳で、首の返りを手で感じ取る経験値は、道具で代替できない。

だから現場では共存が正解だ。細かなトルクと角度、狭所や暗所、再現性が要求される作業にATECH。

高荷重や泥・粉塵にさらされる荒仕事にアナログ。適材適所を決めてしまえば、どちらも気持ちよく働く。

それでも俺がATECHを選ぶ日の条件

一日の予定表を見て、細かい締結が多い、角度指定がある、同じ値を何十本も繰り返す――そんな日は迷わずATECHを掴む。

理由は単純で、疲れ方が違うからだ。終業時に肩や前腕が軽い。設定で悩まない分、目と耳と手のリソースを作業対象へ回せる。

高額車の整備なら、この“余白”が品質に化ける。

もう一つ、現場の標準化という観点もある。プリセットを共有し、手順と値をチームで合わせれば、誰が締めても同じ結果に近づく。

俺のBVが限定という事実は所有の満足でしかないが、2N125系という土台は現場の言語になる。

コストの勘定は“ダウンタイム”まで含める

価格で悩むなら、導入費だけでなく“ダウンタイムの削減”まで入れて計算してみるといい。

設定ミスによるやり直し、過大締めによる部品待ち、再作業の段取り替え。これらが月に何本、何時間消えているかを書き出すと、レンチ一丁の投資は現実的な数字に落ちる。

俺の現場では、角度締めのやり直しがゼロになっただけで、月末に小さく笑える程度の差が出た。工具は贅沢品じゃない。時間を売る仕事の“設備”だ。

弱点は運用で潰す、強みは現場で増幅する

ATECH2N125BVの弱点は、価格と電源と繊細さ。

だがそれらは運用でほぼ潰せる。

一方で、強みは現場に置いた瞬間に増幅する。

再現性、余白、教育効果。どれも一日の中で何度も利いてくる。

だから俺は、今日もラックからこのレンチを抜く。限定の刻印は所有欲を満たしてくれるが、引き金を引かせるのは作業の静けさだ。

正規・並行・中古の三択で見るポイント

正規は価格が堅い代わりにアフターが堅い。

並行は状態と販売店の姿勢次第。

中古は個体差がすべてだ。

俺はデジタル計測機器は基本“新しめ一択”で見ている。

理由は簡単で、内部のセンサーと基板は衝撃歴に敏感だから。

どうしても中古を検討するなら、

(1)外装に大きな凹みがない

(2)ハンドル根元とヘッドの合わせ面に割れがない

(3)到達アラートが正常に作動する

この3つは最低ライン。

限定BVを選んだ理由、そして“限定じゃなくてもいい”理由

俺がBVに手を伸ばしたのは、正直に言えば所有欲だ。限定の黒いケース、刻印、触れたときの高揚感。

工具に惚れている人間には、この感覚が作業の集中力に直結することがある。

朝、ラックから抜く瞬間に気分が乗るのは、悪いことじゃない。ただし、それは“入口”の話。

数週間使ってみれば、毎日頼りにするのはプリセットの手早さと角度の再現性、三合図の確信だとわかる。

だから俺は、今これを無くしたとしても、末尾にこだわらず2N125系をもう一度買う。

限定は嬉しい、でも限定である必要はない。

俺が今ならどこで買うか

正直に言う。

今の俺なら、まずAmazonと楽天の二本柱で在庫と価格を同時に見る。

理由は単純で、入手の“手間”を最小化できるからだ。

俺がスナバン一択で新品しか購入しないが、ebayなんかだと英語と関税と配送の博打を抱えてまで手に入れる必要がある。今は違う。どちらも日本語で完結し、返品やサポートも国内の枠組みで処理できる。

工具は現場の“設備”だ。入手のハードルが低いことそのものがリスク削減になる。しかも、このモデルは在庫の波が大きい。欲しいときに一気に売り切れることがあるから、二つの軸で同時に張っておくのが現実的だ。

Amazonで買う理由――スピードと返品の強さ

Amazonの利点は、出荷の速さと返品対応の分かりやすさに尽きる。

並行輸入でも、国内倉庫から出る個体なら翌日には手に入ることが珍しくない。

現場で「来週の車検に間に合わせたい」という状況なら、このスピードは武器になる。また、初期不良や製品説明とのミスマッチが起きたとき、手続きが数クリックで終わるのは大きい。

さらに、価格履歴が短期で動くので、カートに入れてウォッチしておくと“落ちる瞬間”を拾いやすい。

注意点は一つ。商品名と写真、仕様表の“単位”を必ず突き合わせること。

Nm表記の2N125系なのか、ft-lb帯の兄弟機なのか。ここを見落とすと、届いてからため息をつく羽目になる。レビューの言語もヒントだ。海外レビューが多く、単位が混在しているページは特に慎重に読む。

楽天で買う理由――ショップの顔が見える

楽天は“店”が見えるのが強みだ。海外工具を専門に扱っているショップは、質問へのレスが早く、写真の追加や実測値の確認にも応じてくれることが多い。

俺はこういう店で買うとき、必ず「型番」「単位」「付属品」「保証」の四点を文字で残す。

やり取りが残れば、万が一のときの土台になるし、ショップ側も丁寧に応じてくれる。

ポイント還元が乗るタイミングを狙えば、実質価格はAmazonを下回ることもある。

発送が数日先でも、導入の期日に余裕があるなら楽天は賢い選択肢になる。

気をつけるのは、ページのコピペ感。メーカー画像だけで作られた商品ページは、実物との差が出やすい。

店撮りの写真が載っているか、質問に答えてくれるか――この二つで信頼度はだいたい分かる。

並行輸入と正規、どちらを選ぶ?

これは“現場の事情”で決める。すぐ必要、短期で回収、もし合わなければ早期に手放す――この条件なら並行が合理的だ。

価格が軽く、回転が速い。対して、長期運用を見据え、校正や修理の相談先を一本化したいなら正規が向く。

トラブルの窓口が明確で、書類も揃う。ATECHのようなデジタル計測機器は、壊れたら終わりではなく“直して使う”前提で設計されている。

だから、どこへ連絡して、どういう手順で戻せるのかを先に描いておくのが賢い。俺は“現場主力の一本”を正規、“用途限定のサブ”を並行という分け方をすることが多い。

偽物・表記ゆれを避ける俺の基準

工具カテゴリは家電ほど偽物が多くはないが、ゼロではない。

見分けは地味だが効く。

まず、商品タイトルに“2N125”の表記があること。

次に、製品写真のシリアルや刻印が“ぼかされていないこと”。

さらに、仕様欄の単位が“Nmで統一”されていること。レビューは星の数ではなく“写真付きで具体的に書いている人”を信じる。

逆に、妙に褒め言葉が抽象的で長いレビューはノイズになりやすい。

納期については“取り寄せ”の表記に敏感であること。

今ある在庫か、発注後取り寄せかで、実際のリードタイムは大きく変わる。工具は作業と納期が連動する。約束の入庫に間に合わせたいなら、現物在庫を選ぶ。

到着後にやること――開封から初期点検まで

箱を開ける前に、まずはスマホで外観写真を撮る。

箱の潰れ、封印の状態、同梱書類。これは万が一の返品や輸送事故の証拠になる。

開封したら、外装の割れや歪み、ヘッドのがたつき、表示のドット欠けをチェック。

付属品は取説、ケース、電源関連、タグの有無をリストで確認する。

初期設定は日本語にこだわらなくていい。N・m表示とプリセットの保存、アラートの動作だけ確認できれば十分だ。

最後に手持ちの既知のトルクレンチと軽い負荷で“感触合わせ”をする。ここまでを写真とメモで残しておくと、後々の校正や売却時に価値が出る。

価格が動く“瞬間”を待つ

Amazonはクーポンやタイムセール、楽天はお買い物マラソンやスーパーセール――どちらも“波”がある。

工具は生活必需品ではないから、波に合わせて買うだけで体感の価格はかなり違う。カートに入れて通知をオン、楽天はお気に入りに入れてショップからの値下げ通知を受け取る。

俺は欲しいものを“買い逃す”より“少し待って確実に拾う”タイプだ。

現場で使う道具は、買ってからが本番だ。焦らず、でも逃さず。二本柱で張って、タイミングで落とす。それが今の時代の賢い取り方だ。

運用とメンテ(保管・エラー対処)

保管と電源管理(現場の現実)

デジタルは電池で動く。だから電源の管理は運用の一部だ。始業前に残量を目で確認、寒い日はポケットで少し温めてから電源オン。

長時間の連続作業なら、昼休みに一度オフにしてクールダウンさせる。保管はケースに収め、直射と高湿度を避ける。

こういう習慣は地味だが、壊さないための最短ルートだ。アナログに比べて気を使う場面は確かに増えるが、数字の再現性で十分お釣りが来る。

トラブル時の切り分け(俺の手順)

エラーが出たときは、感情を切る。

順番に潰すだけだ。まず電源を落として再起動、次に電池やバッテリーの接点清掃、別電源で再チェック。

表示不良なら明るさ設定と角度を疑う。アラートが鳴らないならセンサ系の不良を疑って点検依頼。締結側の問題も多い。ねじ山の摩耗、座面の汚れ、ビットの摩耗、延長のたわみ。レンチのせいにする前に、締結の前提条件を揃える。九割はここで片が付く。

レンチを“使い潰さない”ための習慣

現場で長く使うコツは、使わない時間の扱いにある。ゼロに戻す、ケースに入れる、落とさない、濡らさない。

たったこれだけで寿命は伸びる。

作業中は、ヘッドに横荷重を掛けない、延長を必要最小限にする、噛み合わせの良いビットを選ぶ。

数えると当たり前のことばかりだが、当たり前を崩すのは忙しい日の自分だ。

だから俺は“面倒くさい前に体が動く”よう、道具の置き場所を固定し、終業時のルーティンに組み込んだ。ルールを増やすんじゃない。動作を短くする。

チーム運用のルール(共有で性能を落とさない)

一本を複数人で回す現場なら、決め事を最初に合わせる。

プリセットの並びは共有の“言語”だ。

誰が持っても1はプラグ、2はカバー、3はドレン――こう決めておけば、他人の手から返ってきても迷わない。

使用後はボディを清掃し、ケースに入れて所定の棚へ。ログは短くていい。

「○/○ 校正済」「△△のプラグで使用」「違和感なし」。

この一行が後で生きる。

新人には“合図が揃ったら止める”を徹底させ、アナログでの経験値も並行して積ませる。

デジタルは近道だが、近道だけでは地図が描けない。

両方の感覚が噛み合ったとき、現場の品質は一段上がる。

消耗と環境――ビット、延長、手袋まで

精度はレンチ単体の話じゃない。ソケットレンチが摩耗していれば噛み込みが浅くなり、延長が長すぎればたわみが生まれる。

手袋が油で滑れば、到達の瞬間に“余計な一押し”が混ざる。

だから俺は、ソケットレンチの角を光に当てて毎日見る。延長は最短を選び、どうしても長くなる作業では体の軸線を先に作る。

こうして運用とメンテの骨格を固めておくと、ATECHは“高い道具”から“現場の標準”に変わる。

数字の再現性は、丁寧に使うほど強くなる。

俺は所有欲でスナップオンATECH2N125BVを選んだが、ここまで付き合ってわかったのは、限定の刻印じゃなくて運用の精度が結果を決めるということだ。

道具は飾りじゃない。(飾りになっているものもあるにはあるが・・・)

現場で同じ未来を何度も作るための仕組みだ。

ATECH2N125は、その仕組みを手の中に収めるための一丁。

運用が決まれば、迷いは消える。

スナップオンATECH2N125BVは“戻れなくなる”

最初は限定に釣られて買った。

プリセットで迷いが消え、角度締めが道具の仕事になり、音・色・振動の三合図で“止めどころ”が毎回ハッキリするという事実だ。

作業は静かになり、仕上がりは均一になる。数字が安定すると頭に余白が生まれ、周辺のリスク(座面、ガスケット、ハーネス)に目が届く。

これが現場で効かないわけがない。

再現性を買うかどうかが論点だ。

高トルクや泥だらけの作業にはアナログを残せばいい。

細かい締結や角度指定、狭所・暗所の連発日にATECHを掴む。

使い分けが決まれば、道具は味方しかしない。

今この瞬間に必要ならAmazon、価格とショップの対話を重視するなら楽天。

入手の手間を減らすことも、現場の品質管理の一部だと俺は考えている。

FAQ――現場でよく飛んでくる質問と俺の答え

Q:デジタルトルクレンチって高いだけじゃない?

A:高いのは事実。でも“どこで回収するか”を決めれば答えは出る。

反復作業の時短、角度締めのやり直しゼロ、到達取りこぼしゼロ。月の台数×自分の工賃で掛け算すれば、数字はだいたい味方になる。

疲労も減る。終業間際のミスが消える。この差は長い目で見るとデカい。

あとは、所有欲がすべてを忘れさせてくれる。

違うか?

Q:BVと末尾違い、どれを選べばいい?

A:BVはカラーだ。ハイビジ、グリーンなどで、表記は変化する。

限定仕様ではないノーマル版は「2N」の部分も違う。

念の為、仲のいいスナップオン営業マンに確認したが、「ATECH2F125BN」が俺の持っている物の通常版とのことだ。

Q:デジタルは壊れやすいのが不安

A:計測機器としての扱いを守れば問題は少ない。落とさない、横荷重を掛けない。

嫌になるほど当たり前の積み重ねだが、これで寿命は伸びる。俺は工具箱に収納する時も丁寧に置いていた。

Q:10N·m程度なら手の感覚で十分じゃ?

A:樹脂・アルミ・薄いガスケットが絡む欧州車ほど、その“少しの行き過ぎ”で地獄を見る。

確かに、10Nm程度、手で十分だ。

これまでに折ったことも捩じ切ったこともない。

だが、三合図でピタッと止める習慣を身体に入れてしまえば、ボスも座面も長生きする。プラグや小径ブラケットは特に差が出る。

Q:角度締めはゲージでもできるよね?

A:できる。けど、狭所・暗所・体勢が悪い環境でゲージを覗き込みながら均一に決めるのは難易度が跳ね上がる。

そもそも、ゲージタイプはデカすぎる。

ATECHはトルク到達→角度追従までレンチ内で完了。

視線を動かさず一定のテンポで決められる。やり直しが消えるのが最大の差。

Q:日本車メインでも買う価値ある?

A:現場次第。日本車はトルク管理の“厳しさ”が部位によって緩いケースが多いのも事実。

樹脂カバーや小径ボルトに神経を使う現場、輸入車も触るハイブリッドなピットなら価値は出る。完全に日本車オンリーなら、アナログの上位機種+ミニサイズの組み合わせをまず整えてもいい。

Q:Amazonと楽天、どっちがおすすめ?

A:急ぎはAmazon、種類は楽天。どちらも単位表記と写真は必ず突き合わせる。

取り寄せ表記、単位の混在、曖昧な商品名は避ける。

店撮り写真と質問へのレスが速い店は信頼できる。

Q:電池切れたら仕事止まる?

A:止めない。スペア電池をポケット、序盤に残量確認、長丁場は昼休みにクールダウン。最悪はアナログにスイッチすればいい。現場は二枚看板で回すのが正解。デジタルは“標準”、アナログは“保険”。両輪で走れば不安は消える。

スナップオンATECH2N125の購入直後にやること

最初の一週間でやるのは三つだけ。

よく使う値を5つだけプリセット固定。

これだけで運用は回る。写真とメモを残せば校正や売却時にも効く。

最後にもう一度だけ言っておく。

ATECH2N125系は“高価なガジェット”じゃない。

同じ品質を量産するための設備だ。限定BVは俺の背中を押してくれたが、現場で価値を生むのは“末尾”ではなく“再現性”。

必要な日に、必要な結果を、何度でも。そういう仕事がしたいなら、この一本は裏切らない。

現場で積んだ年数と、見てきた“違い”

俺は整備士として通算16年、コンテナ修理を4年4ヶ月、個人事業を5年以上、そして今は福祉系の就労継続支援B型事業所に勤めている。

就職先は、トヨタ、港湾、民間、ランボルギーニ……国産からハイエンド輸入車まで、現場の“温度”が違うピットを渡ってきた。

トルクレンチ一つとっても、求められる精度とスピード、安全の定義が違う。

国産は「壊さない」が最優先、輸入車は「規定を再現」しながら「壊さない」。

同じ言葉に聞こえるが、意思決定の軸が少しずつ異なる。

俺のレビューは、その“違い”の中で育った体感を土台にしている。経験した車種も幅広い。

店舗時代はトヨタで量をさばき、民間でドイツ車の癖に向き合い、ランボルギーニでは“失敗が許されない”作業線上で手を鍛えた。緊張の種類が変わるたび、道具を見る目も変わっていった。

トルク管理の文化と、道具観の変化

俺が最初に叩き込まれたのは「全てのボルトを規定で締める」という文化だ。

オイルパンのM6も、樹脂カバーの小径ボルトも、増し締めの誘惑を断ち切り、紙に書かれた数字へ戻っていく。

正直、若い頃は“やりすぎ”だと思った。だが、ウラカンやポルシェ、BMWで薄いガスケットやアルミの座面を触るほど、その文化の意味が骨身にしみる。

だから俺は道具にも“再現性”を求めるようになった。アナログのクリックを信じる手は今も残っているが、ATECHのように音・色・振動で「止めどころ」を三方向から縛ってくる道具を使うと、仕事そのものが静かになる。

大事なのは、感覚を捨てることじゃない。感覚と数字を同じ方向に整えることだ。

数字が現場の言語になったとき、チームは早く、静かで、同じ結果に近づく。

検証の限界と、これからの追試

レビューには限界がある。俺の個体はBVの限定仕様で、あなたの手元に届くのは別末尾かもしれない。作業条件も違う。気温、工具の組み合わせ、車両の個体差――変数はいくらでもある。

だから俺は“断言”の手前で止まる。今回の記事もスナップオンの「ATECH2N125BVは戻れなくなるほど便利」という体験を中心に据えつつ、運用と前提条件を具体的に書いた。

これからも追試を続ける。

別個体の2N125系、角度締めが厳しいエンジン、暗所での連続作業、バッテリー劣化時の挙動。

記事を更新したら、YouTubeとXで告知するつもりだ。道具は進化するし、現場も変わる。

レビューも動的でいい。俺はそう考えている。

間違いが見つかれば訂正し、古い表現は差し替える。レビューの鮮度は、品質の一部だ。